Fabrication d'un pédalier d'orgue (partie 4 : l'attache des notes)

✎ Par Hugo⌛ Le 02/02/2025 18:06

📌 Lieu :

📂 Catégorie : Orgue

📎 Mots clés : Bricolage, orgue, impression 3D

⏱ Temps de lecture : environ 4 minutes

Avec un peu de retard, voici l'article concernant la manière dont les notes sont fixées à l'axe et au chassis.

Une note est une planche sur laquelle on appuie avec le pied. Pour que l'électronique détecte l'appui, nous avons deux choix : soit faire en sorte que la planche s'enfonce (c'est le cas dans certains très vieux pédaliers d'orgue à la française, ainsi que dans un bon nombre de touches de claviers manuels d'orgues mécaniques), soit faire pivoter la planche (à ce moment, seul l'avant de la planche s'enfonce car un axe de rotation, fixe en hauteur, se trouve à l'arrière).

Globalement, j'ai percé toutes mes planches avec un trou à une hauteur égale. La partie 3 de cette série d'articles montre comment on peut utiliser deux gabarits imprimés en 3D pour que les trous tombent au même endroit.

Cela de fait, il suffit ensuite de passer une tige filetée au travers de toutes les planches afin de leur permettre de pivoter. Par la suite, il sera possible de placer des ressorts à l'autre extrémité de chaque planche afin de les garder en position haute tant que l'on appuie pas dessus. Je n'ai pas encore décidé du type de ressorts mais plusieurs solutions sont possibles : ressorts placés à la verticale fonctionnant en compression (type ceux des stylos), ressorts longitudinaux fonctionnant en torsion (type ceux des pinces à linge mais en beaucoup plus gros) ou même une mousse ferme mais compressible, bien élastique.

Il convient ensuite d'assurer la séparation des notes. Comme vu sur la partie 1, leur entraxe est de 65/2 = 32,5 mm entre deux planches adjacentes, soit entre une note blanche et une note noire. Pour cela j'intercalerai des écrous et des rondelles pour remplir l'espace libre, qui est en fonction de l'épaisseur des planches, ici de 32,5-21 = 11,5 mm. Le bois est un peu compressible donc pour bien bourrer l'espace libre, il faut bien serrer les écrous, ce qui laisse la place de mettre les rondelles. De ce fait, je mets donc plutôt 12 ou 13 mm d'acier entre deux planches.

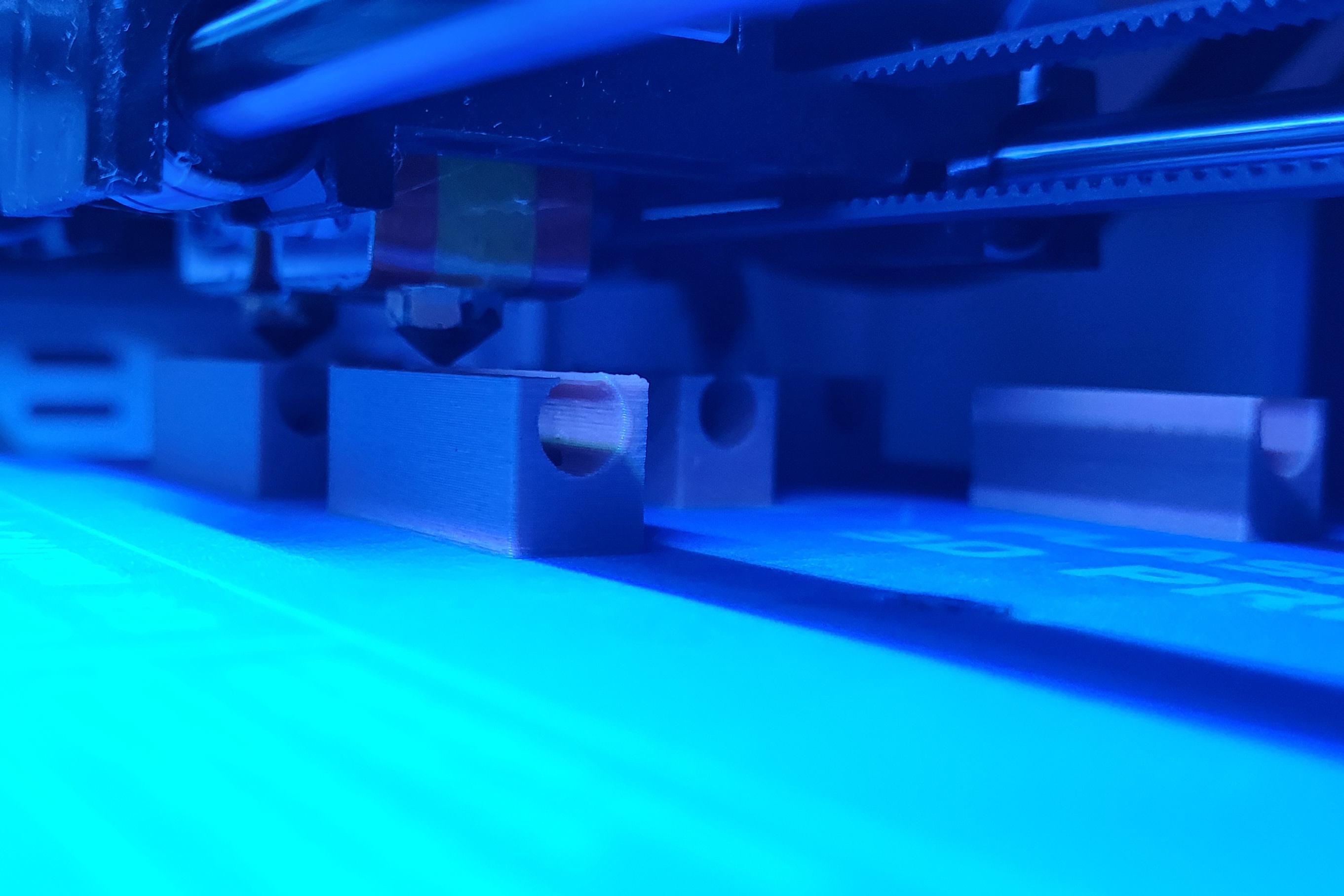

Enfin, la tige filetée risque de trop fléchir lors de l'appui d'une note, sauf si elle est correctement maintenue au chassis. Pour cela, je vais disposer cinq points d'attache intermédiaires. Dans l'organisation d'un instrument à clavier, il n'y a pas de touche noire entre le Mi et le Fa ainsi qu'entre le Si et le Do. Cela fait qu'il "manque" une planche à ces endroits là, donc il y a la place de mettre une pièce de maintien.

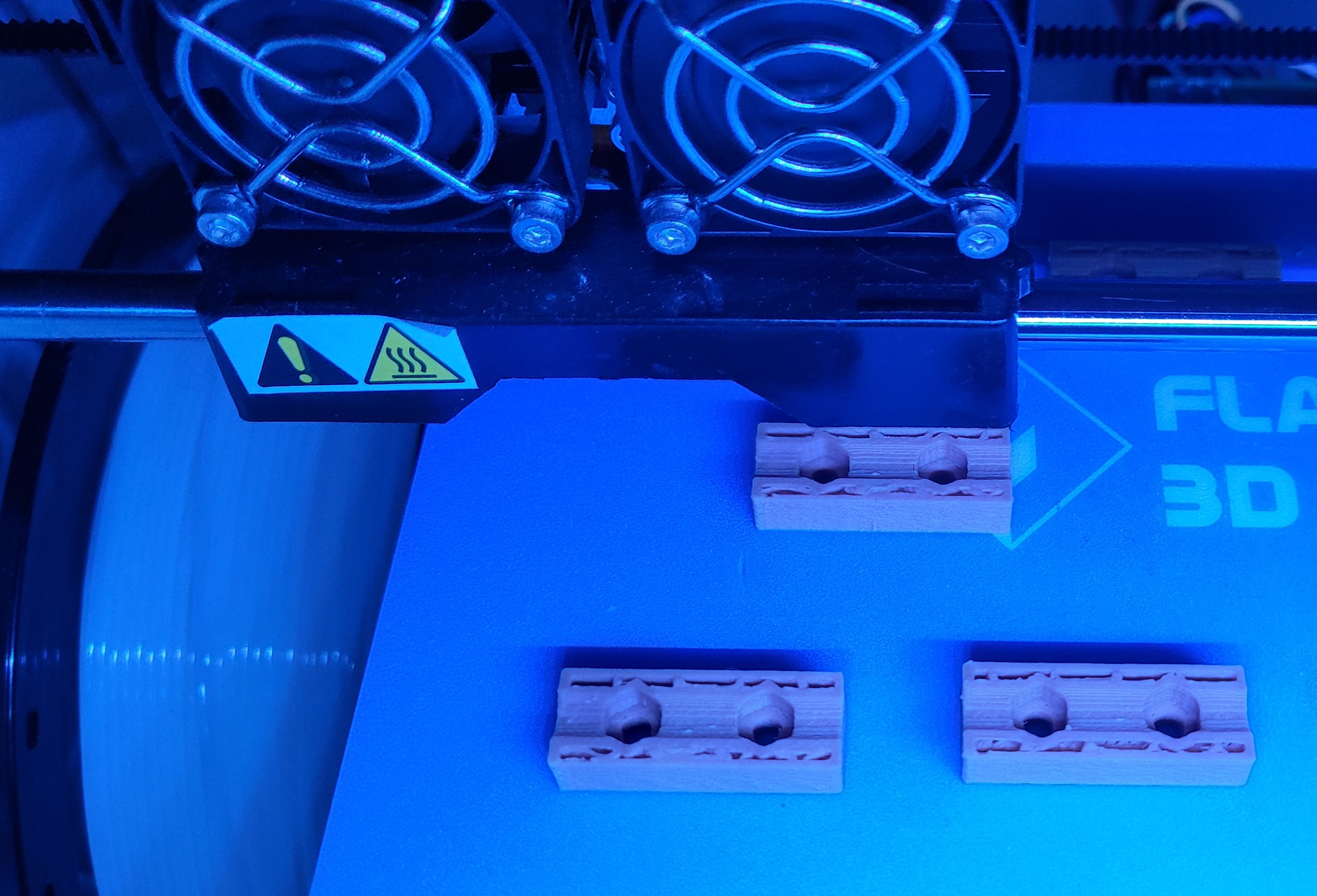

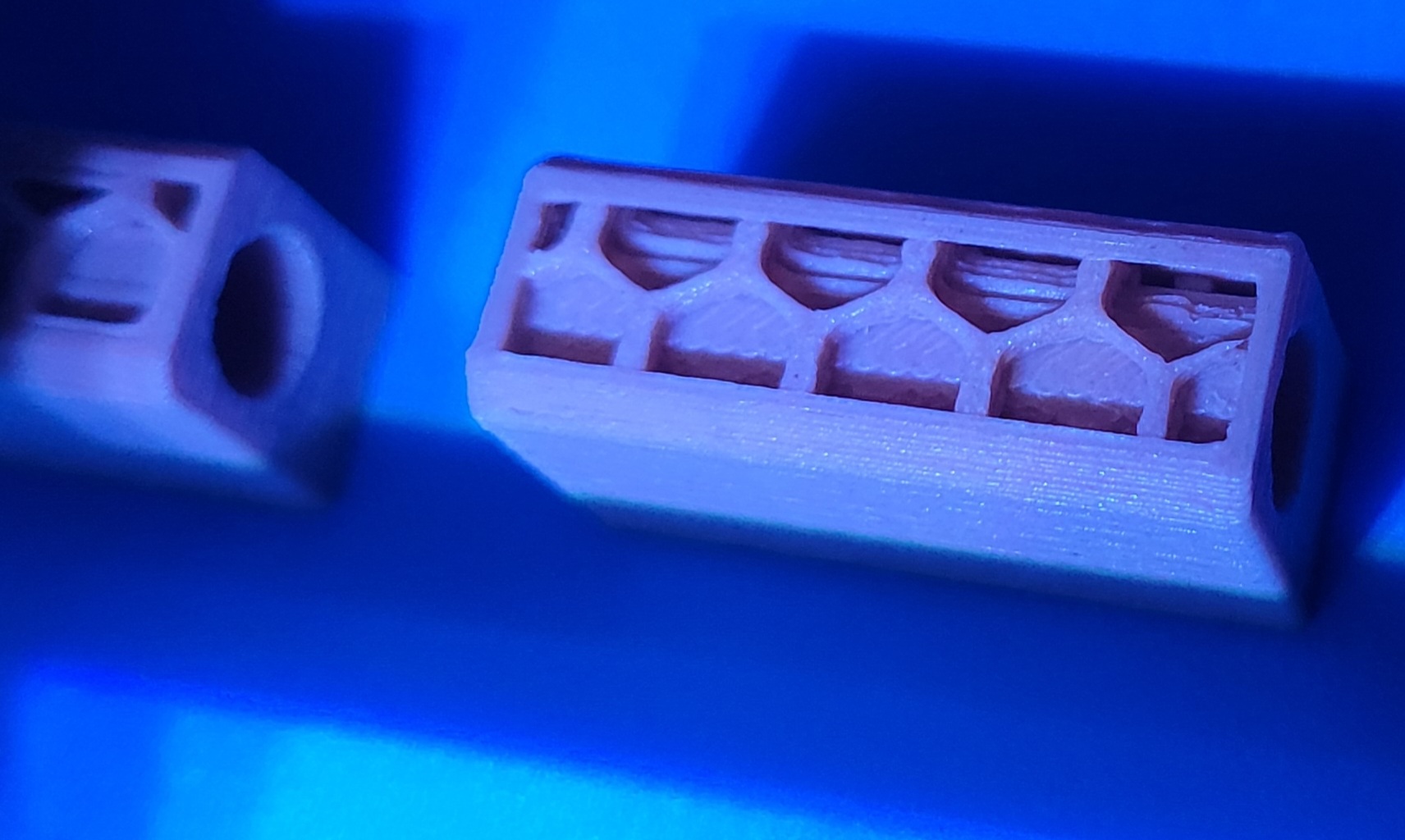

J'en ai fait de deux types : ouverte en haut et fermée (enfilée). Les pièces ouvertes serviront aux endroits où je prévois une discontinuité de l'axe de rotation en tige filetée, pour des questions de montage.

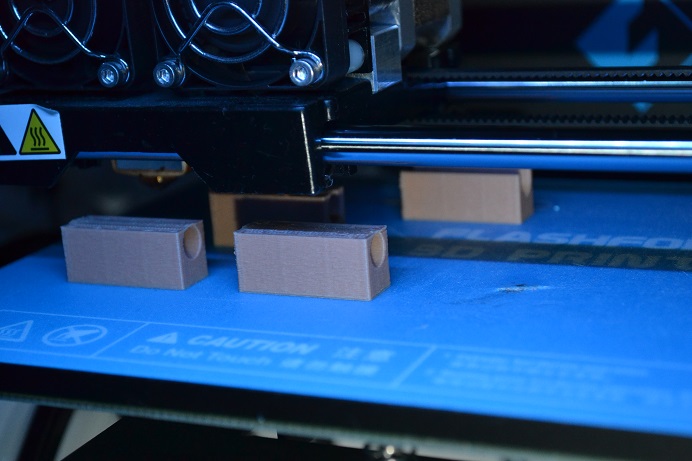

Le plastique choisi a une couleur beige, proche du bois. J'ai dessiné un volume 3D ayant en négatif le contour des écrous. Cela permet de positionner l'écrou dans le plastique et de visser sans avoir besoin de tenir les deux extrémités car c'est le plastique qui se chargera de tenir l'écrou (ou la tête hexagonale du boulon, dans le cas des pièces ouvertes). Les pièces fermées en haut ont côté intérieur non pas les têtes de boulons mais plutôt les écrous (voir la première image), ce qui veut dire que l'on insère les boulons par le dessous, et donc les extrémités des boulons sont en contact avec la tige filetée. En conséquence, ces pièces bloquent les mouvements latéraux de la tige filetée quand les boulons sont biens serrés - autrement dit, quand les boulons d'une pièce de maintien fermée sont serrés, on ne peut plus la translater le long de la tige.

On obtient un montage propre. Notons que le décalage entre la pièce en plastique et la face perpendiculaire de la cornière en acier est dû au fait que les planches ont une certaine longueur derrière l'axe traversant.

Voici pour finir quelques photos de l'impression des pièces.